"월세의 가속화" 서울 연립·다세대, 전세 비중 넘어서

부동산 |월세비중 6년째 증가세… 지난해 임대차 거래 54.4% 차지

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난해 서울 연립·다세대주택 매매시장 지표가 소폭 개선됐다. 전·월세시장에서는 전세 시장 위축과 월세 거래 증가가 엇갈리면서 비중 변화가 두드러졌다.

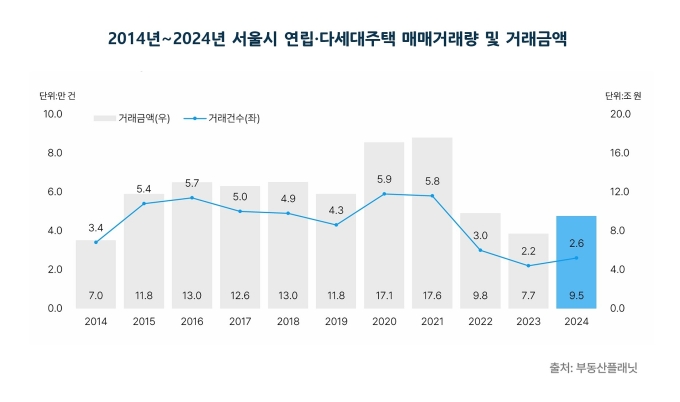

27일 상업용 부동산 전문기업 '부동산플래닛'에 따르면 서울 연립·다세대주택 거래량은 2023년 2만1736건에서 2024년 2만6214건으로 20.6% 늘어나며 4년 만에 반등했다. 같은 기간 거래금액은 7조7154억원에서 9조4711억원으로 22.8% 증가하면서 3년 만에 상승세로 돌아섰다.

25개 자치구별로는 영등포(-17.8%)와 구로(-8.0%)를 제외한 23개 구의 거래량이 전년 대비 증가했다. 거래량 상승폭이 가장 큰 곳은 광진(1537건)으로 전년(1000건) 대비 53.7% 늘었다. 서초(45.6%) 중랑(45.2%) 서대문(41.7%) 등이 뒤를 이었다.

거래금액의 경우 영등포(-28.5%)와 구로(-9.2%), 강남(-3.3%)을 뺀 22개 자치구에서 증가세가 확인됐다. 광진구(6563억원)는 전년(3897억원)에 비해 68.4% 늘어나며 거래량에 이어 다시 1위에 올랐다. 이어 중랑(55.0%) 송파(51.2%) 서대문(49.7%) 등 순이다.

매매시장의 활성화를 나타내는 지표인 거래회전율 또한 광진구(3.50%)에서 가장 높았다. 중랑(3.43%) 강서(3.26%) 동작(3.17%) 은평(3.12%) 등도 이름을 올렸다.

지난해 서울 연립·다세대주택 전월세 거래량은 13만7315건으로 전년(13만7980건)과 비교해 0.5% 감소했다. 전세 거래(6만2657건)으로 전년(7만1566건) 대비 12.4% 줄어든 반면, 월세 거래는 같은 기간 12.4%(6만6414건→7만4658건)으로 증가했다. 3년째 내림세를 나타내는 전세 거래량과 달리 월세 거래량은 6년 연속 늘어나며 비중이 확대되는 모습이다.

전월세 거래 중 월세 비중은 54.4%로 절반을 넘어섰다. 유형별로는 보증금이 월세의 12~240개월 치에 해당하는 준월세가 전체 거래의 53.4%를 차지했다. 준전세(보증금이 월세의 240개월 치 초과)가 37.9%, 순수월세'(보증금이 월세의 12개월 치 미만)가 8.7%로 파악됐다.

거래량이 가장 많이 늘어난 유형은 준전세다. 2023년 1만9503건에서 2024년 2만8309건으로 45.2% 증가했다. 같은 기간 순수월세는 5999건에서 6481건으로 8.0% 뛰었고 준월세는 4만912건에서 3만9868건으로 2.6% 감소했다.

서울 연립·다세대 월세 거래량은 전년보다 7.9% 하락한 성동구를 제외한 모든 자치구에서 증가했다. 가장 많은 월세 거래가 이뤄진 지역은 송파(1만1142건)였으며 강서(5307건) 강남(4392건) 강동(4320건) 등으로 이어졌다. 강서구 거래량은 전년과 비교해 35.3% 늘어 가장 큰 상승 폭을 기록했다. 관악(29.0%) 양천(25.7%) 도봉(20.6%) 등도 높은 증가율을 보였다.

전세 거래는 대부분의 지역에서 감소했다. 전년 대비 오름세를 보인 곳은 성북(0.8%)이 유일하다. 감소 폭은 도봉(-24.7%)이 가장 컸다. 이어서 동대문(-23.5%) 은평(-20.7%) 관악(-19.6%) 등이다. 전세 거래가 가장 활발했던 지역은 송파(6426건)로 강서(4777건) 은평(4092건) 마포(3732건) 등이 뒤따랐다.

지난해 12월 기준 평균 전세가율(매매가격 대비 전세가 비율)은 65.4%로 집계됐다. 강서(74.3%)와 영등포(73.7%), 송파(73.0%)의 전세가율이 특히 높았다. 60% 이하인 곳은 용산(46.1%) 중구(57.0%) 노원(59.8%) 등 3개 지역에 그쳤다.

지난해 4분기 기준 서울 연립·다세대주택의 전월세전환율은 평균 5.6%다. 전월세전환율은 전세금을 월세로 전환할 때 적용하는 비율로, 이 수치가 높을수록 월세 부담이 크다는 의미다. 가장 높은 지역은 노원(6.5%)으로 나타났으며 광진, 서초, 강동이 각 5.3%로 최저치를 기록했다.

정수민 부동산플래닛 대표는 "비아파트 시장의 월세 선호 현상이 지속되고 있는 가운데, 지난해 서울 연립·다세대주택 시장에서는 월세 거래 비중이 전세를 뛰어넘는 등 '전세의 월세화' 현상이 뚜렷하게 나타났다"며 "초기 보증금 부담과 전세사기 우려, 보증금 회수에 대한 불안이 주된 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com