[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 지난해 12월에 이어 1월 미국 고용지표가 시장 전망치에 크게 못 미치자 배경을 놓고 투자자들 사이에 갑론을박이 뜨겁다.

겨울철 혹한이 직접적인 요인으로 지목되고 있지만 이보다 근본적인 원인이 따로 있다는 주장이다.

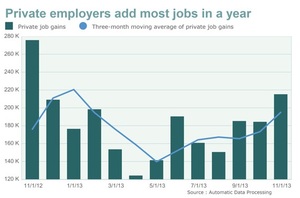

7일(현지시각) 노동부에 따르면 비농업 부문 고용이 11만3000건 늘어나는 데 그쳤다. 시장 전문가 예상치인 18만5000건에 크게 못 미치는 수치다.

CRT 캐피탈의 데이비드 아더 전략가는 “대단히 긍정적이지도, 부정적이지도 않은 수치”라며 “2개월간 고용 지표는 헷갈린다는 표현이 적절하다”고 말했다.

BTIG의 다니엘 그린호스 전략가는 “겨울철 혹한이 고용 부진이 원인이라고 보기 어렵다”며 “건설 부문 채용은 오히려 늘어났다”고 강조했다.

실제로 건설 업종은 지난달 신규 채용을 4만8000건 늘린 것으로 집계됐다. 연이은 폭설과 혹한애 건설 부문의 고용이 부진할 것이라는 시장 전문가의 예상과 어긋나는 것이다.

스턴 에이지의 린지 피에그자 이코노미스트도 “고용 기반이 점차 약화되고 있다”며 “제조업 고용이 1월 늘어난 만큼 전반적인 지표 부진을 날씨 탓으로 돌리기는 어렵다”고 주장했다.

제프리스의 워드 맥카시 이코노미스트는 “1월 고용지표는 해석이 12월에 비해 더욱 곤란하다”며 “신규 채용과 실업률 중 어느 쪽을 보는가에 따라 부정적일 수도 있고 긍정적일 수도 있다”고 말했다.

비농업 부문 고용이 2개월 연속 실망스러웠지만 연방준비제도(Fed)의 자산 매입 축소에 브레이크가 걸리지는 않을 것이라는 의견이 지배적이다.

CRT 캐피탈의 아더 전략가는 “이번 고용지표가 연준의 테이퍼링(자산 매입 축소)을 늦추지는 못할 것”이라며 “연준 역시 혹한에 따른 일시적인 고용 부진이라고 평가할 것”이라고 내다봤다.

특히 실업률이 6.6%로 하락, 연준이 금리인상 조건으로 제시한 6.5%에 바짝 근접한 만큼 연준의 결정에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있다.

실업률이 떨어졌지만 고용이 신통치 않을 뿐 아니라 노동참여율이 63.0%로 35년래 최저치 수준을 벗어나지 못하고 있어 정책 향방을 예측하기 쉽지 않다는 것이 투자가들의 의견이다.

한편 달라스 연방준비은행의 리처드 피셔 총재는 이날 “연준이 한 가지 경제지표를 근거로 통화정책 방향을 수정하지는 않을 것”이라며 “중요한 것은 경기 모멘텀이 계속 강화되고 있다는 점”이라고 주장했다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)

영상

영상