[뉴스핌=이광수 기자] 십수년 이어져온 현대증권 매각 발자취를 KB금융지주가 매듭지었다. 지난 2000년부터 시작된 현대증권의 매각사가 31일 종지부를 찍고 새주인을 찾았다.

현대증권은 지난 1962년 증권거래법이 탄생했던 증시 태동기에 설립된 국일증권을 현대그룹이 1977년 인수하면서 새 역사를 시작했다. 1986년엔 현대증권으로 이름을 바꿔달고 새출발했다.

현대증권이 국민들에게 확실히 각인된 건 외환위기 시절이다. 1999년 내놓은 '바이 코리아(BUY KOREA) 펀드'가 선풍을 일으키면서다. 당시 초유의 실적인 순이익 3048억원을 기록, 현대증권은 업계 '톱 반열'에 들어섰다. '한국경제를 확신합니다'라는 광고카피로 상당히 많은 투자자를 끌어 모았다는 평가도 나왔다.

하지만 2000년 업황이 악화된데다, '닷컴버블'로 증권사 실적이 추락하면서 미국 AIG와 매각협상에 들어갔다. 첫 매각 시도였다. 다만 가격과 우선매수청구권 등의 계약 조건을 놓고 AIG측과 현대그룹간 힘겨루기 끝에 시장 혼란만 남긴채 2002년 매각 협상은 중단됐다.

이듬해인 2003년 정몽구 현대자동차그룹 회장과 고(故) 정몽헌 현대아산 회장과의 '왕자의 난'도 현대증권에겐 위기였다. 정몽구 회장이 정몽헌 회장의 측근으로 알려진 이익치 현대증권 회장을 해임하면서 갈등이 빚어졌고, 그룹내 유동성 문제가 불거지면서 현대증권 매각설은 증권가를 떠나지 않고 따라다녔다.

2003년엔 우리금융지주, 2007년엔 농협중앙회, 2008년엔 현대중공업 등으로 매각설에 시달리기도 했다.

숱한 우여곡절을 겪은 현대증권은 2013년 10월 종합금융투자사업자로 지정되면서 대형 증권사로 입지를 굳건히 다져왔다.

하지만 두 달 뒤 현대상선의 유동성 위기로 그룹측에서 내놓은 자구안에 현대증권 매각안이 포함되면서 설로만 떠돌던 현대증권 매각이 공식화됐다. 당시 일본계 사모펀드(PEF)인 오릭스PE가 우선협상대상자로 선정, 인수가(6475억원)까지 확정지으며 매각이 이뤄지는 듯 싶었다. 하지만 당시 현대증권 2대 주주였던 자베즈의 수익을 보장하는 이면계약과 현대그룹과의 파킹딜 논란, 여기에 일본자본에 대한 부정적 여론이 더해지며 숱한 루머만 남긴채 매각은 다시 원점이 됐다.

이후 현정은 회장은 현대그룹의 핵심 계열사인 현대상선 회생을 위해 현대증권을 공개매각한다는 내용을 포함한 자구안을 채권단에 제출했고 현대증권 매각은 1년여만에 다시 시장 핫이슈로 부각됐다.

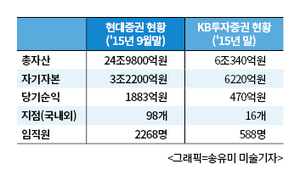

그리고 지금껏 수차례 지나쳤던 매각전과는 달리 이번 현대증권 매각전은 유례없는 흥행몰이에 성공했다. 증권가 마지막 대형 매물이라는 점, 앞서 성공적으로 이뤄진 미래에셋의 대우증권 인수 등의 영향으로 풀이된다. 본입찰 참가자인 한국금융지주와 KB금융지주는 장부가를 훌쩍 뛰어넘는 1조원 안팎의 입찰 희망가를 써내면서 치열하게 경쟁했다.

다만 쉽게 끝날줄 알았던 우선대상협상자 결정이 현대그룹과 매각 주간사인 EY한영의 '비가격적 요소 검토'에서 제동이 걸리며 차일피일 미뤄지기도 했다. 당초 발표일이었던 28일에서 29일, 29일에서 30일 마지막으로 내달 1일로 총 세차례 연기되며 진통을 겪다 31일 저녁 최종 확정됐다.

공식 발표를 하루 앞둔 이날 31일 오후 6시 남짓 KB금융지주로 선정됐다는 소식이 알려지면서 지난했던 현대증권 매각사가 종지부를 찍었다.

[뉴스핌 Newspim] 이광수 기자 (egwangsu@newspim.com)

영상

영상