[뉴스핌=김은빈 기자] 일본의 사회보험·세금 제도에 수정이 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 맞벌이 세대가 외벌이 세대의 수를 앞지른지 20년이 지났지만 여전히 사회 제도는 과거에 머물러 있기 때문이다.

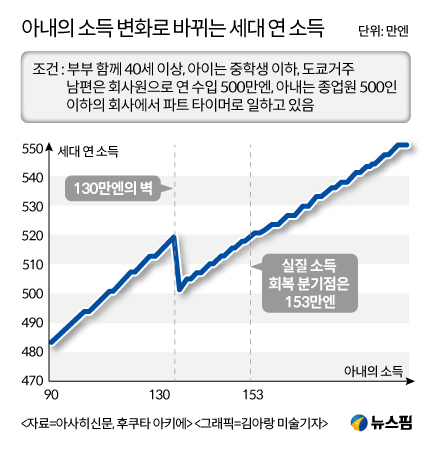

20일 아사히신문은 사회보험 제도로 인해 생기는 '130만엔의 벽'으로, 일부 맞벌이 세대들이 '일해도 손해'인 상황에 놓인다고 지적했다.

'130만엔의 벽'을 피하기 위해 일부러 소득을 줄이는 경우도 있다.

꽃집에서 파트타이머로 일하는 한 여성(36)은 약 2년 전, 남편의 이직을 계기로 주 5일 근무를 주 3일로 바꿨다.

남편이 사회보험이 완비된 회사에서 샐러리맨이 됐기 때문에 남편의 사회보험의 부양공제 혜택을 받기 위해서였다.

주 5일로 일하면 연 수입은 160만엔이 되지만, 연금이나 건강보험 등 사회보험료도 스스로 지불해야해, 실제 손에 쥐는 소득은 그 보다 적어진다. 배우자를 통한 사회보험 부양공제 혜택 기준이 연 수입 '130만엔'이기 때문이다.

유명 재무전문가인 후쿠다 아키에(深田晶恵)는 "남편의 연수입이 500만엔, 자녀가 중학생 이하일 경우를 계산해보면 아내의 연수입이 129만엔에서 1만엔 늘어나는 것만으로 세대의 실질 소득은 연 16만엔이 줄어든다"고 지적했다.

이 경우 실질 소득 회복 분기점이 되는 153만엔이 되기 전까지는 수입이 늘어도 손에 쥐는 돈은 되려 적어지는 '역전 현상'이 일어나게 된다.

신문은 "맞벌이 가정은 소득을 늘리고 싶어하지만 아르바이트 시간을 조금 늘리는 정도로는 오히려 소득이 크게 늘지도 않을 뿐더러, 되려 줄어드는 상황이 생긴다"며 "때문에 차라리 일하는 시간을 줄이고 육아 시간을 늘리는 방향으로 바꾸는 경우가 발생한다"고 지적했다.

◆ 맞벌이 가로 막는 '130만엔의 벽'…연말 베이비시터 부족으로

맞벌이 부부들이 주 이용층인 베이비시터도 연말이 되면 공급 부족에 시달린다. '130만엔 벽'의 영향 때문이다.

베이비시터와 이용자 중개 사이트를 운영하는 '키즈라인'에선 매년 말이 되면 '130만엔'을 넘기지 않기 위해 일을 줄이는 베이비시터가 속출한다.

키즈라인을 통해 일을 하고 있는 한 여성도 "평소엔 한 달에 절반은 베이비시터 일을 하지만, 12월은 일하는 횟수를 가급적 자제한다"며 "부양 공제를 받기 위해 작년 말에는 정기적으로 베이비시터 일을 하던 의뢰인의 의뢰도 받지 않았다"고 밝혔다.

하지만 12월은 보육원·유치원의 겨울방학과 감기 유행이 겹치는 시기라, 직장에 다니는 젊은 부모를 중심으로 베이비시터 수요가 급증한다.

키즈라인 담당자는 "베이비시터의 사정도 이해하지만, 의뢰를 거절한다면 신용에도 영향이 있는 일"이라며 "사회보장 제도에 수정이 필요하지 않을까 싶다"고 말했다.

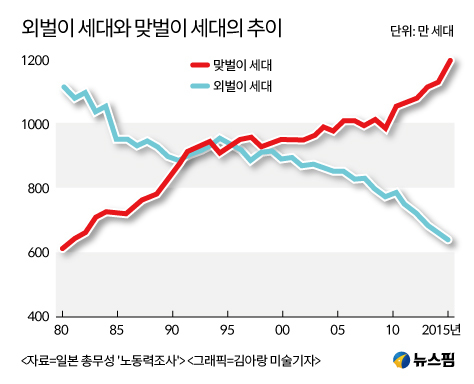

일본은 20년 전부터 맞벌이 부부의 수가 외벌이 부부를 넘어섰다. 일본 총무성의 노동력 조사에 따르면 1980년대 1114만이던 외벌이 세대는 지난해 641만 세대로 줄었다. 반면 같은 기간, 614만 세대였던 맞벌이는 1188만까지 늘어났다.

신문은 "여성의 일하는 방식도 크게 변하고 있다"며 "사회보험이나 세제 구조가 시대에 맞지 않는 부분이 많다"고 지적했다.

◆ 130만엔의 벽이란

일본은 연 수입이 130만엔 미만이면, 일부 경우를 제외하곤 배우자의 부양공제 혜택을 통해 건강보험·연금보험금을 내지 않아도 된다. 때문에 여성들이 재취업을 해도 스스로 130만엔 미만의 수입을 얻으려고 억제하는 현상이 일어난다. 이를 '130만엔의 벽'이라고 부른다.

이 외에도 소득세 부양공제 기준으로 인해 발생하는 '103만엔의 벽'과, 배우자특별공제 기준으로 인해 발생하는 '144만엔의 벽'이 존재한다.

[뉴스핌Newspim] 김은빈 기자 (kebjun@newspim.com)

영상

영상