[편집자] 문재인 정부의 금융정책 양대 축은 '포용적 금융'과 '생산적 금융'이다. 포용적 금융은 금융에서 소외된 저소득층, 서민, 영세기업 등에게 금리를 낮추거나 채무 부담을 덜어주는 방식의 지원책이다. 생산적 금융은 스타트업, 벤처 등 혁신기업에 자금을 투여, 성장을 돕는 정책이다. 기술이나 동산을 평가하거나 담보로 자금을 지원하고, 개인간대출(P2P), 크라우드펀딩(crowd funding) 등이 대표적이다. 뉴스핌은 보다 생산적인 '생산적 금융'을 위해 [금융, 성장의 물꼬를 터라] 기획을 준비했다.

[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 기술금융 대표선수인 기술신용대출이 150조원에 육박할 만큼 급성장했다. 하지만 실적 부풀리기에 치중해 내실을 기하지 못했다는 비판이 나온다. 은행권 안팎에선 양적 성장에 치중하게 유도한 금융당국의 평가 방식을 문제라고 꼬집는다.

29일 금융권에 따르면 금융위원회가 은행의 기술금융 성과를 평가하기 시작한 것은 2014년 하반기부터다. 기술신용대출을 도입하고 은행의 적극적인 참여를 유도하기 위해 혁신성 평가에 기술금융 실적을 일부 반영했다. 2016년부터는 기술평가를 별도로 분리해 실시했다. 기술신용대출이 일정 궤도에 오르면서 평가의 내실화를 기하기 위한 목적이었다.

현재 기술평가는 정량평가(80점)와 정성평가(20점)으로 나뉜다. 정량평가는 △공급규모(대출액, 차주수 증가) △기술기업지원(기술신용대출 비중, 초기기업 비중, 우수기술기업 비중 등) △기술기반 기업에 대한 직간접 투자 확대로 구성된다. 정성평가에선 기술금융을 평가·관리할 수 있는 은행의 역량을 본다. 기술기업을 평가하는 인력·조직, 리스크 관리 체계, 기술력을 반영하는 시스템 구축 수준 등을 평가한다.

평가는 반기별로 진행된다. 100점을 만점으로 점수를 매겨 대형은행과 소형은행 별로 1~2순위를 발표한다. 은행은 순위에 따라 신용보증기금과 기술보증기금 출연료를 차감받거나 증액해야 한다.

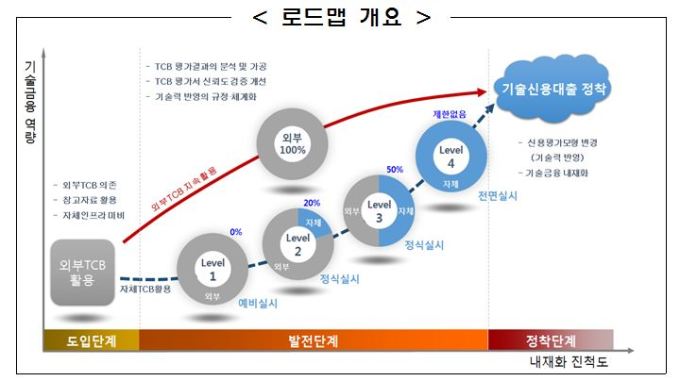

은행이 자체 평가를 토대로 기술신용대출을 확대하려면 기술금융 레벨 심사도 받아야 한다. 전문인력 수, 평가서 수준, 자체 모형 구축, 별도 조직 마련, 전산화 등을 평가해 레벨 1~4로 나눈다. 레벨이 높아질수록 자체평가 기술신용대출 가능 금액이 늘어난다.

은행권에선 이 같은 줄 세우기 평가 방식이 기술금융의 한계라고 지적한다. 순위 경쟁에 민감한 은행권에서 성적을 잘받기 위해 실적을 부풀리게 된다는 것. 기술과 크게 연관성이 없는 기업을 기술기업으로 둔갑시키거나, 담보·보증대출이 가능한 기업을 기술신용대출로 끌어오는 식으로 덩치를 키웠다는 설명이다.

한 시중은행 관계자는 "정부에서 방향을 정하고 성적을 발표하는데 규제 산업인 금융권이 민감하게 반응하지 않을 수 있겠냐"며 "실질적인 기업지원보다 실적을 잘 내기 위한 왜곡된 성장을 불러올 수 있다"고 우려했다.

평가 기준에도 문제가 있다는 지적이다. 기술금융의 취지를 제대로 반영하지 못하거나, 질적 평가 수준이 양적 성장에 미치지 못한다는 이유에서다.

금융당국은 기술신용대출이 기술금융의 취지에 가장 가깝다고 보고 평가 비중을 늘려왔다. 기술신용대출은 신용평가(60%)에 기술평가(40%)를 더한 것이다. 기술 평가에 따라 대출여부, 이자율, 한도가 정해진다. 보증이나 담보가 없어도 대출이 가능해 순수한 기술금융에 가깝다고 본 것이다.

그러나 사실상 재무여건이나 경영주 능력 등이 반영되는 신용대출로 기술평가 비중을 올려야 한다는 게 전문가들의 의견이다. 최성현 현대경제연구원 선임연구원은 "정확한 평가를 토대로 정말 기술력이 있는 기업들이 포함돼야 하는데 실상은 기본적으로 신용도가 좋은 기업들"이라며 "적어도 기술평가와 신용평가 비중을 같게 해야 한다"고 강조했다.

기술신용대출이 양적 성장에 치중해 온 만큼 질적인 평가를 강화해야 한다는 목소리도 나온다. 은행 자체 기술금융 레벨 심사 기준이 대표적이다.

자체 평가에 기반한 기술신용대출에서 금액 제한이 없는 레벨4의 경우 갖춰야 할 전문인력 수가 20명 이상이다. 현재 국민, 하나, 우리, 신한, 기업, 산업은행 등 6개 은행이 레벨4로 20~23명의 기술평가 인력을 확보하고 있다. 기술신용대출 규모나 건수가 늘어나도 인력을 더 확충할 유인은 없다는 얘기다.

은행권 기술심사역은 "1인당 월평균 15건 가량을 심사하는데도 자체적으로 소화하는 기술평가는 20%가 안 된다"며 "나머지는 기술신용평가기관(TCB)으로 넘기는데 그곳도 인력 부족이 심각한 것으로 알고있다"고 토로했다.

대출에 쏠린 기술금융을 다양화하는 고민도 필요하다. 당국은 기술금융 평가에서 은행 대출에 치중해왔다. 벤처캐피탈(VC) 및 엔젤투자, 자본시장 활용 등 다양한 방식이 있지만 중소기업 금융의 대부분을 은행 대출이 차지하는 국내 상황에서 지름길을 택한 것이다.

금융권 관계자는 "국내 기술금융이 직·간접 투자보다는 대출에 쏠려있는 게 사실"이라며 "그러나 다수에게 돈을 모아 안정적으로 굴려야 하는 은행 특성과 모험적인 성격이 강한 기술벤처 투자를 같이 가려면 단순한 양적 성장보다는 방법론적 고민이 필요하다"고 말했다.

yrchoi@newspim.com

영상

영상