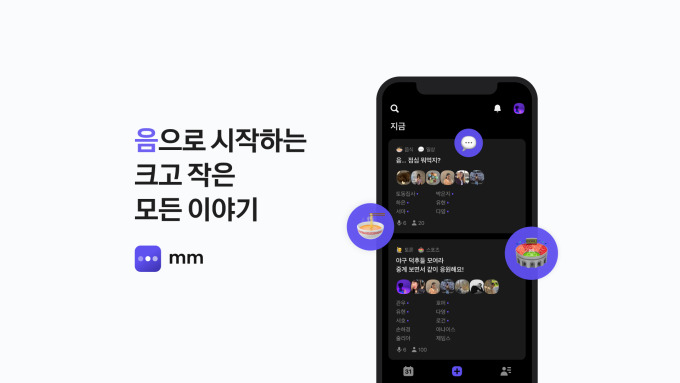

[서울=뉴스핌] 김정수 기자 = 카카오에서 출시한 음성기반 SNS '음(mm)'을 써봤다. '음'이라는 서비스명은 대화를 시작하기 전 자연스럽게 사용하는 감탄사 '음…'에서 비롯됐다.

'음'에서는 누구나 대화방에 참여할 수 있다. 대화가 부담스럽다면 듣기만 해도 된다. 입장뿐 아니라 퇴장도 자유롭다. 뭐라고 하거나 붙잡는 사람은 없다.

다만 카카오의 정체성을 담은 서비스는 아직 부족해 보인다. 이용자의 평가 중에는 "표절 어플"이라는 의견도 있다. 반짝 흥행했던 미국의 '클럽하우스'와 이렇다 할 차이점을 찾을 수 없었다.

◆소소한 일상 대화부터 무거운 주제의 토론까지

지난 주말 사이 카카오 '음'을 이용해봤다. 기자는 갤럭시 폰을 사용한다. 구글 플레이스토어에 '음'을 검색했다. 제일 위에 '음'이 있었다. 앱을 설치하고 가입 절차를 밟았다. 관심분야를 3개 이상 선택하라고 했다. 음악, 게임, 취업 등 26개 분야가 펼쳐졌다. 대화방 자동 추천을 위해서라고 한다. 일단은 다 골라봤다. 카카오톡 계정으로 로그인을 하고 프로필을 설정했다. 이 모든 과정이 5분이 채 걸리지 않았다.

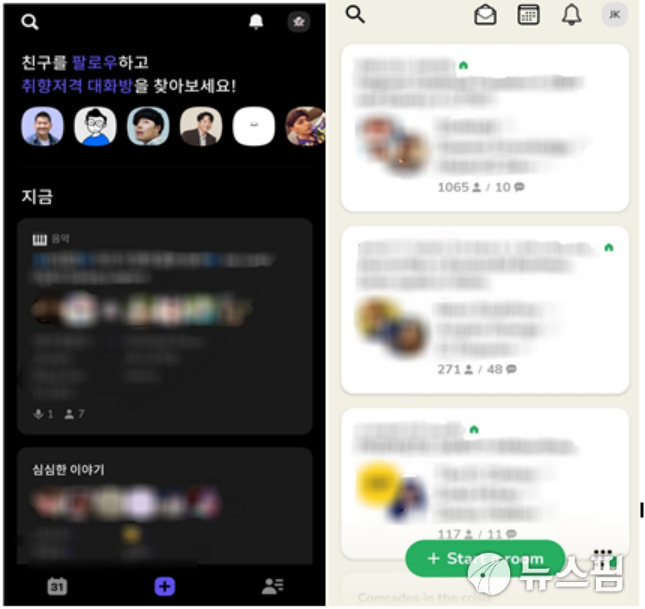

앱의 첫 화면이 떴다. 배경은 검은색이었다. 눈이 피로하지 않아 좋았다. 앱 페이지는 비교적 알아보기 쉽게 구성됐다. 상단에는 이용자와 대화방을 찾아볼 수 있는 검색창이 있었다.

그 아래에는 추천 친구 목록이 있었다. 나머지 공간은 현재 진행 중인 대화방으로 채워졌다. 카테고리 26개를 모두 택한 탓에 추천 대화방이 중구난방이었다. 밑으로 내려보다가 '일상'이라는 주제의 대화방으로 들어갔다.

대화방 참여는 터치 한 번으로 충분했다. 모두 4명이 실시간으로 대화를 나누고 있었다. 한참 대화 중이라 듣고만 있기로 했다. 대화는 주제에 충실했다. '일상'이라는 주제에서 벗어나지 않았다. 메너도 좋았다. 서로 존댓말을 사용했다. 누가 말하는 도중에는 끼어들지 않았다.

"오늘 뭐하고 노세요?", "어떤 옷 좋아하세요?", "저녁은 뭐 드실거에요?", "집에서는 보통 뭐하시나요?".

대화는 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌다. 잠시 정적이 흐를 때는 방장이 나서 분위기를 끌어올렸다. 기자처럼 듣기만 하는 사람도 많았다. 듣다가 나가는 사람이 적지 않았다. 방장이 같이 이야기하자며 '스피커'로 초청하는 경우도 있었다.

처음 들어온 대화방은 얼마 지나지 않아 종료됐다. 방장이 밥을 먹어야 한다며 작별인사를 해서다. 방장과 스피커들은 나중에 다시보자며 서로를 팔로우했다. 기자는 가만히 있었다. 대화방은 곧 사라졌고 다시 앱 초기 화면으로 돌아왔다.

다음 대화방은 다소 무거운 주제를 다루는 '토론방'이었다. 방장이 사회자 역할을 했고 스피커들이 돌아가면서 의견을 제시했다. 나름 규율이 있었다. 발언권을 얻은 사람만이 마이크를 켜고 말할 수 있었다. 나머지는 마이크를 끄고 침묵을 지켰다.

한 토론자가 감정을 주체하지 못했다. 나름 차분했던 목소리가 점점 뒤틀렸고 급기야 비속어를 내뱉었다. 방장은 자제를 요청했지만 토론자는 멈추지 않았다. 결국 방장은 내보내기(강퇴)를 결정했다. 분위기는 싸해졌다. 기자도 서둘러 방을 나왔다.

여러 대화방을 돌아다니다 보니 부가 기능을 확인할 수 있었다. 대화방 링크를 카카오톡이나 문자 메시지로 공유하거나, 서로 팔로잉하고 있는 앱 이용자를 대화방에 초대하는 방법이 있었다. 대화를 듣고만 있다가 참여하고 싶다면 방장에게 직접 신청하면 됐다. 듣기만 하더라도 이모티콘을 사용해 간접적으로 의사표현을 할 수 있었다.

실시간 대화방은 가벼운 주제가 대부분이었다. 수다를 떨거나 게임을 하고, 노래를 부르는 식이었다. 성대모사 경연을 펼치는 대화방도 있었다. 전문분야 대화방은 실시간으로 진행되는 경우가 드물었다. 대부분 일정을 정해두고 모이는 식이었다. 앱 페이지 왼쪽 하단에 달력 모양 아이콘을 터치하면 확인할 수 있었다.

◆"클하에서 넘어왔어요" "클하가 뭐에요?"

기자가 여러 대화방을 전전하면서 자주 들었던 말이다. 클하는 클럽하우스의 줄임말이다. 클럽하우스를 경험한 사람들도, 클럽하우스를 처음 들어본 사람들도 꽤나 있었다.

클럽하우스는 올해 초 선풍적인 인기를 끌었던 음성 SNS 앱이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)부터 정세균 전 국무총리, 정용진 신세계그룹 부회장, 쌈디 등 각계 유명 인사들이 클럽하우스에 참여해 소통에 나섰다.

클럽하우스 돌풍은 오래가지 못했다. 높은 진입장벽이 문제였다. 클럽하우스는 iOS 운영체제를 사용하는 애플 제품에서만 사용할 수 있었다. 안드로이드 스마트폰 사용자는 클럽하우스를 이용할 수 없었다.

아이폰 이용자라 하더라도 '초대장'이라는 문턱을 하나 더 넘어야 했다. 초대장은 기존 가입자들이 보유하고 있어 희소성이 상당했다. 온라인 중고 장터에서 초대장이 거래되는 진풍경이 펼쳐질 정도였다.

물론 초대장 없이 가입하는 방법은 있다. 가입 신청 시 예비 이용자들은 '웨이팅리스트'에 등록된다. 이후 전화번호 동기화로 지인 가운데 가입자가 있다면 초대를 받을 수 있다. 클럽하우스는 지난 5월 안드로이드 버전을 내놨지만 수요층은 피로감에 지친 지 오래였다.

기자는 클럽하우스를 이용해보기로 했다. 앱 설치는 문제가 없었지만 초대장에서 가로 막혔다. 웨이팅리스트에 이름을 올린다 해도 답이 언제 올지 알 수 없었다. 얼마 되지 않는 인맥을 총동원했다. 꼬박 하루 만에 클럽하우스에 가입한 지인을 찾았다. 클럽하우스 가입은 여전히 쉽지 않았다.

클럽하우스에는 해외 대화방이 많았다. 한국인들이 개설한 방은 찾기 어려웠다. 우여곡절 끝에 '상담'을 주제로 한 대화방에 참여했다. 대화방 구성은 '음'과 다르지 않았다. 대화방 링크 공유, 초대, 발언권 신청 등 사용 방법이 같았다. 대화방이 방장을 중심으로 운영되는 점도 동일했다.

◆클하 열풍, 음이 이어갈까? "카카오만의 정체성 없다"

카카오 '음'으로 돌아왔다. 대화방에 참여만 했지 직접 만들어보지는 않아서다. 앱 페이지 화면 가운데 하단에 플러스 표시가 있었다. 대화방 이름과 주제를 설정하고, 공개·비공개 여부를 선택할 수 있었다. 한참을 기다린 끝에 한 명이 등장했다. 다소 떨리는 목소리로 인사를 건넸지만 이용자는 곧바로 나가버렸다. 그 뒤 아무도 찾아오지 않았다.

인상 깊었던 점은 카카오톡 오픈채팅을 활용할 수 있다는 점이었다. 방장은 오픈채팅방 링크를 통해 기존 대화방 참가자들과 소통을 이어갈 수 있었다.

다시 클럽하우스로 이동했다. 클럽하우스에서 대화방을 만드는 방법은 '음'과 동일했다. 다만 공개·비공개 외에 팔로잉 한 사람들끼리 대화할 수 있는 방을 추가로 만들 수 있었다. 대신 클럽하우스에는 오픈채팅방과 같은 기능은 없었다.

카카오 '음'은 클럽하우스와 달리 빗장을 걸지 않았다. 서비스를 이용하고자 하는 사람들의 니즈에 화답한 격이지만 거기까지였다. '음'은 '클럽하우스 후속작'이라는 혹평을 받고 있다. 기자가 두 앱을 이용해본 결과, '음'과 클럽하우스 간 특별한 차이점을 아쉽게도 찾아볼 수 없었다.

카카오만의 정체성이 필요하다는 지적은 이용자 사이에서도 심심치 않게 등장한다.

구글 플레이스토어 리뷰에서는 "표절 어플" "재탕이 아니길 바랬는데 신선하지가 않다" "클럽하우스에서 다크모드와 한글패치된 버전 정도로 보인다" "클럽하우스 카피캣. 차별점이 보이지 않는다"는 지적을 어렵지 않게 찾아볼 수 있었다.

freshwater@newspim.com

영상

영상