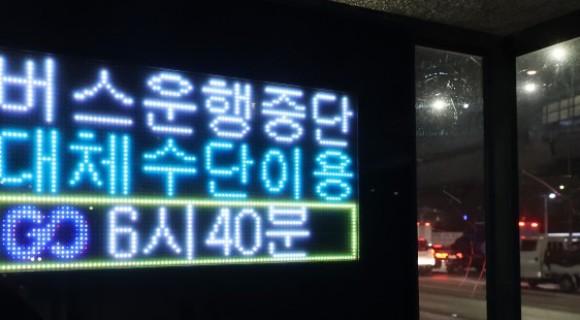

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 시내버스가 일제히 멈춰서는 초유의 사태가 빚어졌다. 시내버스 노사 간 임금 협상이 결렬되면서, 13일로 예정됐던 서울시내 버스 파업 대란이 현실화됐다. 파업 소식을 미처 알지 못한 시민들은 출근길 큰 혼란에 빠졌고, 강추위 속에 대체 교통수단을 찾아 발을 동동 굴러야 했다.

이번 사태는 땜질 처방에 따른 예고된 인재다. 시내버스 업계의 만성 적자와 퍼주기 식 버스 준공영제 운영 등 해묵은 숙제를 풀지 못한 채, 그간 파업 등 위기 상황에서 마지막 순간에 극적 타결하는 정도의 땜질식 처방으로 노사협상의 뒷맛은 그리 개운하지 않았다. 핵심 현안이 해결되지 않으면서 시민 이동권을 볼모로 삼는 행태가 매년 반복되고 있다.

서울시는 시내버스 준공영제를 2004년 전국 최초로 도입했다. 서울 시내버스는 민간 버스회사가 운영하지만, 서울시가 준공영제를 통해 외곽 노선 등 공공성 유지에 관여하고 버스업체의 적자를 세금으로 보전해 주는 식으로 유지되고 있다.

그러나 버스회사의 경영 개선 없이 단순히 자금만 지원하는 것은 밑 빠진 독에 물 붓기가 될 수밖에 없다.

실제로 최근 몇 년 간 시내버스의 적자가 심화되면서, 서울시는 연간 약 8000억 원의 막대한 시민 혈세를 투입해왔다. 이러한 상황이 나아질 기미가 보이지 않는다는 점은 문제다. 여기에 시는 임금 인상률 10%대를 기록하게 되면 올해 추가 재정 부담이 최소 1000억 원 이상 늘어날 수 있을 것으로 예상하고 있다.

이를 시민 입장에서 보자. 시내버스 회사들이 매년 수천억 원의 혈세를 지원받고도 되돌려주는 결과가 서비스 개선은 고사하고 파업이라고 한다면, 이는 도무지 납득할 수 없는 일이다. 적자를 보전해주는 준공영제에 기대어 자구책 실천에는 소홀한 버스업계의 경영 효율화가 시급해 보인다.

서울시 역시 대증 처방에만 머물러선 안 된다. 이번 파업을 통해 현행 준공영제 구조의 한계를 드러낸 만큼, 전 방위적인 관리 감독 강화는 물론 이해관계를 돌아보고 차후 버스 완전공영제 도입 등 현실적인 다양한 방식을 심도 깊게 따져봐야 한다.

대중교통은 최우선적으로 시민의 삶을 가늠하는 공공 서비스다. 운행 중단, 즉 파업을 빌미로 시민들만 애꿎게 불안에 떠는 일이 더 이상은 없어야 한다. 파업의 악몽을 되풀이하지 않겠다는 의지를 보여주기 바란다.

kh99@newspim.com

영상

영상