[뉴스핌=이강혁 기자] 스마트폰 사업의 실적 부진으로 교체설이 나돌던 신종균 삼성전자 IM(IT모바일)부문 사장이 유임됐다. 기회를 더 주겠다는 이재용 삼성전자 부회장의 생각이 읽힌다. 그러나 IM부문 전체에 대한 문책은 근래들어 가장 강력하고 단호하게 적용했다. IM부문 7명의 사장 중 3명만 잔류하는 결과로 표현됐다.

이 부회장은 자신 주도의 첫 인사에서 신 사장에게는 재신임을 보이면서 조직의 안정과 이를 발판으로 한 재도약에 무게를 뒀다. 신 사장에게는 새로운 도약을 반드시 만들어 내야 한다는 막중한 책임감이 부여됐다. 하지만 그동안 실적 잔치로 비대해졌던 IM부문에는 경영효율성을 극대화시키면서 '필벌'에 대한 분명한 메시지로 긴장감을 높였다.

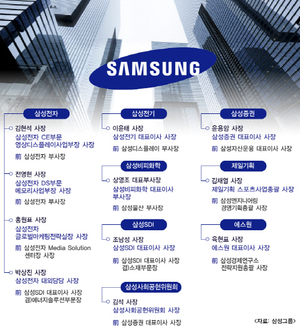

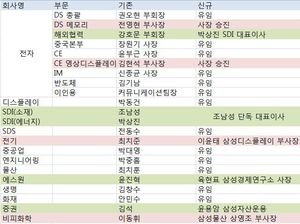

삼성은 1일 사장 승진 3명, 대표부사장 승진 1명, 이동·위촉업무 변경 7명 등 총 11명 규모의 2015년 정기 사장단 인사를 내정해 발표했다. 이번 인사는 예년(2011~지난해까지 16~17명 규모)과 비교해 소폭 수준이다. 실적 부진에 따라 사장 승진자는 단 3명에 그쳤고, 인적쇄신을 위한 보직이동은 예년 수준으로 단행됐다.

이번 인사에 따라 삼성전자의 3인 대표이사는 신 사장을 비롯해 권오현 부회장(반도체·디스플레이 총괄), 윤부근 사장(소비자가전 총괄)의 현행 책임경영 체제가 그대로 유지된다. 삼성전자의 DS(반도체·디스플레이 부품), IM(IT모바일), CE(소비자가전)부문의 큰 틀 역시 유지될 가능성이 커졌다. 다음주로 예상되는 조직개편에서 어떤 변화가 발표될지 주목된다.

신 사장의 교체설은 그동안 관련업계와 삼성전자 내부 일각에서도 꾸준하게 제기되던 부분이다. 삼성이 성과중심의 신상필벌 인사 기조를 강력하게 시행해 왔기 때문이다. 삼성전자는 올해 들어 반도체 사업을 제외하고는 이렇다할 실적 성과를 기록하지 못하고 있다. 특히 지난해 삼성전자 이익의 70% 이상을 담당했던 IM부문은 큰 폭의 실적 감소 현상을 보이는 상황이다.

단적으로 올 3분기에는 1조7500억원의 영업이익을 기록하면서 전년대비(4조4200억원) 절반 이하로 이익이 급격하게 추락했다. 삼성전자 내부에서는 '비정상의 정상화'라는 말로 애써 위안을 삼고 있으나 충격을 털어내기에는 추락 속도가 너무 가파르다.

이에 따라 국내외 일부 매체들은 스마트폰 사업 부진 등 삼성전자 실적 악화 현상의 진원지인 IM부문의 수장 교체를 강력하게 점쳐왔고, 지난달에는 미국 유력매체인 월스트리저널까지 나서 신 사장 경질설을 보도하기도 했다.

신 사장의 유임과 관련, 이준 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀장(전무)은 "신 사장은 삼성전자가 휴대폰 사업에서 세계 1등으로 올라서는데 많은 기여를 했다"며 "변화된 환경에서 새로운 도약을 시도할 수 있는 기회를 갖게 될 것"이라고 설명했다.

그러나 신 사장의 유임이 IM부문의 책임까지 면제한 것은 아니다. 기존 IM부문은 신 사장을 비롯해 홍원표 미디어솔루션센터(MSC)장, 김영기 네트워크사업부장, 김종호 글로벌기술센터장, 이철환 무선개발실장, 김재권 무선 글로벌운영실장, 이돈주 전략마케팅실장 등 7명이 각자의 파트에서 책임경영을 펼쳐왔다.

때문에 이번 인사에서 신 사장의 유임과 함께 김영기 사장, 김종호 센터장만 자리를 보존한 형국이 됐다. 홍 사장은 전사 조직인 글로벌마케팅전략실(GMO)로 보직이 변경됐고, 이돈주 사장, 이철환 사장, 김재권 사장도 자리를 뜨게 됐다.

이번주 내 이어질 정기 임원인사와 다음주 초 예정된 조직개편을 통해 IM부문 전반에 상당한 후폭풍이 예상된다.

업계 관계자는 "이번 인사가 병상의 이건희 삼성전자 회장을 대신해 이 부회장 주도의 첫 인사라는 점에서 신 사장의 유임에는 적잖은 의미가 담겨 있다"면서 "특히 대표 사장의 경질이 조직 전체에 주는 파장을 충분히 고민한 흔적이 보이고, 반면에 각 사업의 사장들에게는 철저하게 책임을 물어 조직의 긴장감을 극대화한 측면이 있다"고 해석했다.

[뉴스핌 Newspim] 이강혁 기자 (ikh@newspim.com)

영상

영상