[서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 문득 오래전 회사 다니던 친구가 했던 말이 떠올랐다. "우리 회사에 유배지가 있거든. 진짜 일은 안 시키는데, 그렇다고 놀라고만 있을 수도 없는 애매한 부서." 그는 그 부서에 간 선배 얘기를 하면서 "거기 가면 뭐 하냐"는 질문에 "출근한다"는 답밖에 못 들었다고 했다. 무언가를 한다고 말하기 어려운 자리. 하지만 분명 누군가의 책상이고, 월급이 나오고, 조직도에 이름이 올라가는 자리.

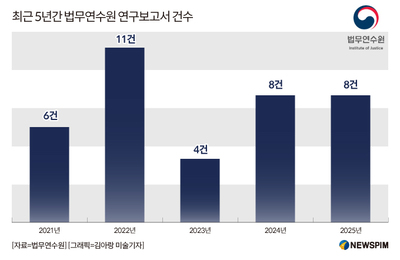

검찰의 '유배지'라 불리는 법무연수원 연구위원의 연구보고서를 취재하면서 그 친구의 선배가 떠올랐다. 연구위원은 연구를 한다. 적어도 직함만 보면 그렇다. 그런데 최근 5년간 나온 연구보고서를 다 합치면 37건이다.

당시 연구위원 정원 12명으로 가정하면 1인당 연간 0.6건, 1년에 한 편도 채 안 되는 숫자다. 보고서를 셈해보고 숫자를 계산하는 동안 이건 '연구자'가 아니라 '연구자라는 직함을 가진 사람'에 더 가까운 건 아닌가, 하는 생각이 머릿속을 떠나지 않았다.

그럼에도 법무부는 연구위원 정원을 12명에서 23명으로 늘렸다. 검사들이 갈 수 있는 자리만 보면 9명에서 20명으로, 두 배가 훌쩍 넘는다. 개편안을 설명하는 장면을 상상해본다. "연구 기능 강화를 위해…"라는 말로 시작하겠지만 실제 연구 실적을 보여주는 슬라이드는 얼마나 설득력이 있을까. 1년에 한 건도 안 되는 보고서 숫자를 띄워놓고 "그래서 더 늘립니다"라고 말해야 하는 상황을 상상하면 말하는 사람도, 듣는 사람도 마음 한구석이 서늘했을지 모른다.

법조계 사람들에게 전화를 돌렸다. "이게 진짜 연구 강화냐"는 질문에는 돌아오는 답이 거의 비슷했다. "좌천시킬 사람이 그만큼 많다는 얘기죠." "연수원은 원래 그런 데 아니었나요." 누군가는 노골적으로 "유배지 정원 늘린 것"이라고 했다. 정권이 바뀔 때마다 이름만 바뀐 검사들이 그곳으로 향했다는 설명도 덧붙었다. 이명박 정부 때부터 시작된 관행은 박근혜 정부, 문재인 정부, 윤석열 정부, 그리고 이재명 정부에 이르기까지 구성원들이 바뀌었을 뿐 형태는 크게 달라지지 않았다.

이런 자리는 일반 사람들의 시야에서도 잘 보이지 않는다. 지도에서 색이 옅게 칠해진 변두리 같은 곳이다. 업무보고나 실적 발표에서도 비중 있게 다뤄지지 않는다. 다만 검찰 인사 때마다 "누가 유배됐다"는 기사에 한 줄 이름을 올린다. 그 뒤에는 책상, 컴퓨터, 명함, 그리고 누군가의 하루가 있다. 그들이 어떤 연구를 했는지는 숫자로만, 그것도 0.몇 건 같은 모호한 수치로만 남는다.

정부는 늘 명분을 앞세운다. 법무부는 "법무행정 서비스 향상을 위한 연구 기능 강화"를 이유로 들었다. 그런데 연구가 거의 나오지 않는 연구직을 키워온 결과를 두고 우리는 얼마만큼 그 말을 그대로 믿어야 할까. 혹시 '연구'라는 단어가 불편한 진실을 가리기 위해 동원되는 가장 무난한 포장지가 된 건 아닐까. 성과를 물어보면 "연구 중"이라고 답할 수 있고 숫자를 묻는 질문에는 "질적 성과가 더 중요하다"고 말할 수 있게 해주는 단어.

검찰 조직의 유배지는 보통 '한직'이라고 불린다. 하지만 한직이 정말로 한가한 자리인지는 잘 모르겠다. 일을 많이 하느냐 적게 하느냐의 문제가 아니라, 일을 해도 의미가 쌓이지 않는 자리라는 뜻일지도 모른다. 아무리 연구를 해도, 내부 교육을 충실히 해도, 그 성과를 누구도 눈여겨보지 않는 곳. 그래서 누구에게나 보내기 편한 자리. 정권이 바뀔 때마다, 기수 싸움에서 밀릴 때마다, 늘어나는 정원만큼 사람을 채워 넣기 좋은 곳.

법무연수원 연구위원 정원 확대를 둘러싼 논란은 결국 우리 사회가 '눈에 잘 안 보이는 자리'를 어떻게 취급해왔는지에 대한 이야기다. 지도에서 변두리를 연한 색으로 칠해놓고 그곳에 무엇이 있는지 궁금해하지 않았던 시간들. 이번 연구위원 정원 확대는 그 변두리를 좀 더 진하게 들여다보라고 말하고 있는 것 같다. 유배지라고 불리는 자리에서 진짜로 유배되고 있는 건 어쩌면 정부의 책임감, 그리고 시민들의 기대일지도 모른다.

parksj@newspim.com

영상

영상