[뉴스핌=김선엽 기자] "잘 얻은 빚은 재산이다."

지난해 9월 11일 당시 기획재정부 수장이었던 박재완 장관은 30년 만기 국고채 발행 기념행사에서 이렇게 말하며 웃음을 지었다.

그도 그럴 것이 이날 국고채 30년물은 3.05%와 3.08%이란 믿기 힘든 저금리로 첫 발행에 성공했다. 당시 미국 국고채 30년물 금리가 2.8% 수준이었으니 장기채권 발행의 새로운 이정표란 수식어가 무색하지 않았다.

그로부터 1년, 국고채 30년 금리는 이제 4%를 오르내리고 있다. 정확히 1%p 오른 셈이다.

발행 전에는 과연 우리경제와 국채시장이 30년물을 발행할 만큼 선진화됐는가에 대한 우려도 없지 않았지만 결국 기우로 끝났다.

또 이후 발행금리가 상승하긴 했지만 같은 기간 미국채 30년물 금리 역시 비슷한 정도(대략 100bp)로 상승했던 점에 비춰보면 초장기물의 금리 상승은 불가피했다고 보는 시선이 대부분이다.

하지만 기재부의 성공 뒤에서 눈물 흘리는 이들도 있다. 지난해 30년물을 받아간 개인투자자들이다. 일부 증권사들이 개인고객을 상대로 경쟁적인 마케팅을 통해 지나치게 높은 가격에 30년물을 판매한 결과다.

꾸준히 이자가 나오고 가격 상승 시 자본이득까지 얻을 수 있다는 점이 부각된데다가, 당시 호황국면의 채권시장 분위기가 반영되면서 첫 입찰부터 국고채 30년물은 '과열논란'에 시달렸다.

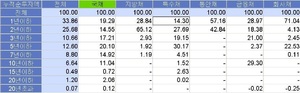

지난해 투자한 개인고객들의 경우 수수료까지 포함하면 대략 2.90% 정도에 30년물을 받아간 것으로 전해진다.

이후 100bp 가량 금리가 상승한 탓에 수수료를 제외하더라도 수익률은 마이너스(-) 20%다. 10억원을 투자한 투자자는 시가평가 시 2억원 이상을 손해본 셈이다. 만기까지 보유하며 이자를 받는다고 해도 투자자 입장에선 속이 편할리 없다.

기재부도 마음 놓을 수 만은 없다. 국고채 30년물 금리가 상승하면서 최근 응찰률이 불안한 모습이다. 금리 상승기인 만큼 듀레이션이 긴 채권을 담기 부담스러운 것이다.

또 개인투자자들의 손실이 부각될수록 '국고채 30년물=투자 실패'란 등식이 투자자들 머리에 각인될 가능성도 있다.

기재부 국채과 김진명 과장은 "정부 입장에선 낮은 금리에 잘 발행이 되긴 했지만 손해 본 개인투자자들이 있어 걱정"이라며 "다만 30년물 발행과 유통이 그런대로 안착했다는 점에서 장기채 역사의 한 이정표 역할을 했다고 본다"고 평가했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)

영상

영상