[뉴스핌=한기진 기자] “연간 생산량 ‘750만대’는 현대기아자동차에 큰 의미가 있다.”

얼마 전 만난 현대차 고위층 임원은 철이 지난 이야기를 꺼냈다. 750만대는 정몽구 회장이 2012년에 제시했던 목표다. 2013년에 이미 달성도 했다. 작년 판매량이 788만대이고 올해 목표는 825만대다. 이 임원은 “내부적으로 분석한 현대차가 규모의 경제에 들어가는 기준이 750만대였다”면서 “차 1대를 만드는 비용이 감소해 수익이 더 늘어났어야 했다”고 설명했다.

규모의 경제란 생산량이 일정한 수준에 올라서면 평균 제작 원가가 떨어진다는 이론이다. 글로벌 자동차산업에서는 핵심 생존 방식이다.

그 고지를 넘었는데도 현대차는 규모의 경제 효과가 보이지 않는다. 영업이익률이 750만대를 달성한 2013년에 한자릿수인 9.5%로 떨어지더니 작년에는 5.5%까지 내려앉았다.

그 이유는 다양하다. 2010년 도요타 리콜 사태 이후로 BMW, 폭스바겐 같은 독일차의 운동 성능 등 품질을 적극 벤치마킹하며 대규모 투자를 하면서 재료비가 크게 늘어난 반면 차 값은 비례해서 올리지 못했다. 엔저를 무기로 한 일본차의 공세로 미국시장에서 딜러 인센티브(판매장려금)가 해마다 오르며 작년에는 전년대비 15% 증가한 3347달러에 달해 마케팅비용도 상승했다.

현대차 모 부장은 “우리도 알루미늄 소재를 얼마든지 써서 차를 가볍게 할 수 있지만 차 값을 올리지는 못한다. BMW 같으면 얼마든지 차 값을 올렸을 거다”라고 했다.

해마다 반복되는 노조의 파업과 임금인상도 발목을 잡았다. 지난해 노조가 단행한 파업 횟수는 모두 24차례로 그에 따른 생산 차질 규모만 14만2000대, 경제적 손실은 3조 원에 달한다. 노조원이 받는 높은 임금은 생산성과는 관련도 없다. 같은 자동차 한 대를 만드는 데 미국 앨라배마 공장에서는 14.7시간이 걸리는데, 울산에서는 26.8 시간이 들어간다. 생산성은 절반에 불과하지만, 임금은 국내 노조원이 20%가량 더 많이 받는다.

현대차 내부에서는 처절한 위기의 목소리가 들린다. “규모의 불(不)경제에 들어간 것 아니냐, 처절한 원가절감에 나서야 한다.”

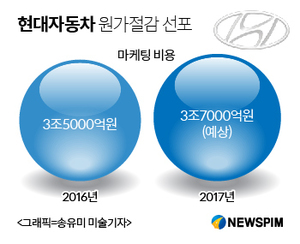

임원급은 연봉 10%를 반납하고 과장급 이상의 간부급의 임금은 동결됐고 생산공장에서는 사무용품 절약, 장갑/안전화 절약 등 ‘Re-START’ 운동을 하고 있다.

그러나 노조는 다른 생각을 하는 것 같다. 과장급 이상 임금동결을 놓고는 “사측의 협박으로 인정할 수 없다”고 한다. 미국에 31억달러를 투자하겠다는 계획도 “국내 공장은 생산물량 감축으로 이어진다”며 반대한다. 또한 “현대차는 위기가 아니고 사측이 위기를 조장한다”고 한다.

현대차가 처한 위기의 경고음은 경영진만 듣는 게 아니다. 노조는 관심 밖에 둬서도 안된다. 2, 3차 협력업체조차 납품이 줄어 회사를 운영할 수 있을지, 직원들 월급은 제대로 줄 수 있을 지 고민한다. 그런데 글로벌 톱5 자동차 회사에서 일하는 근로자들이 “위기 조장하지 말라”고 하면, 자신들만의 섬에 따로 살고 있다는 이야기나 다름 없다. 위기에 대처할 골든타임을 놓치면 어떤 어려움을 겪는지를 조선업, 해운업을 통해 우리는 목도했다.

[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)

영상

영상