[편집자] 이 기사는 2월 28일 오후 4시21분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

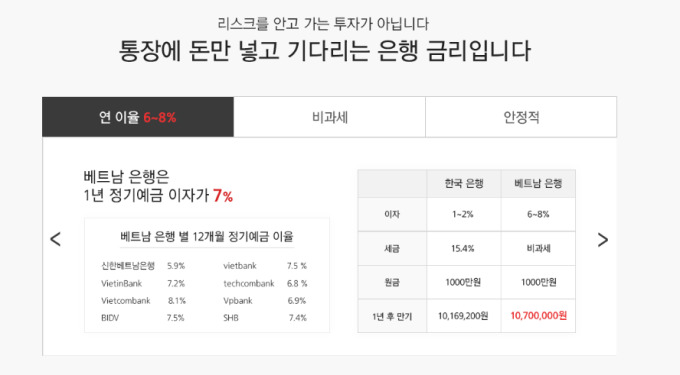

[뉴스핌=김지완 기자] "한국에서 7% 이자 받기 힘드시죠? 베트남 은행 개설만으로 7% 이자 받으세요."

한 베트남투자 교육센터가 이런 슬로건을 내걸고 투자자를 모으고 있다. 이 교육센터 외에도 인터넷 블로그나 카페에 신종 재테크 방법으로 베트남 예금이 소개되고 있다. 베트남 법이 바뀌어 외국인도 고금리 예금을 가입할 수 있다는 게 요지다.

하지만 28일 뉴스핌이 베트남에 진출한 국내 은행 등에 확인한 결과 베트남 연 7% 예금은 그림의 떡이었다. 비거주 외국인의 송금은 제한되고, 체크카드로 현금을 인출할 경우 막대한 수수료가 부과돼 실제 손에 쥘 수 있는 수익은 형편 없었다. 환율 변동 위험까지 감안할 경우 손실을 볼 수도 있다.

고금리라는 업체의 설명만 듣고 돈을 넣었다간 낭패를 볼 수 있다는 얘기다.

우선 비거주 외국인이 고금리 예금에 가입하는 것은 사실상 불가능하다.

우리은행 베트남 하노이지점에 따르면 연 7% 이자를 받기 위해선 ▲급여이체 ▲자동이체 ▲복합금융상품 이용 ▲기간(2년이상) ▲체크카드 이용 등 총 5가지 기준을 모두 충족해야 한다. 이 기준을 충족하지 못하면 받을 수 있는 금리는 떨어진다.

더 큰 문제는 비거주자의 해외 송금이 제한된다는 것. 은행 관계자는 "베트남은 금융수익을 해외로 송금하기 위해선 현지 급여소득 증빙하는 자료가 필요하다"며 "소득세 납부 등 현지 경제활동을 하지 않는 이가 (이자소득)비과세 혜택만을 얻은 상태에서 해외 송금을 시도할 경우 은행이 거부한다"고 설명했다.

그는 "이자소득만을 노리고 베트남에 들어왔다 수익을 해외로 갖고 나갈 때 반드시 세금신고(Tax Declare) 문제가 발생한다는 점을 명심해야 한다"면서 "베트남은 달러부족 국가로 달러 해외반출에 엄격하다"고 덧붙였다.

송금 제한을 피하기 위해 체크카드로 현금을 인출해 갖고 나오거나, 국내에 와서 인출하는 것도 문제가 있다. 수수료 폭탄과 외화반출한도 규정이다.

베트남 예금을 현금으로 찾으면 동화를 달러화로 바꾸고, 이를 다시 원화로 바꿔야한다. 이중의 환전 수수료를 내야한다. 물론 한국에서 베트남으로 자금을 갖고 나갈 때도 똑같이 2번의 환전 수수료를 부담해야한다. 여기에 체크카드로 인출하면 이용 수수료도 내야한다. 또 비자 플러스(Plus) 또는 마스타 시러스(Cirrus) 취급수수료도 부가된다. 은행이 발급하는 체크카드는 비자, 마스타 등 국제적인 카드사와 제휴하기 때문이다.

박희진 베트남신한은행 호치민TC 센터장은 "체크카드로 ATM 기기에서 인출할 경우 환전 수수료, 체크카드 이용수수료, 취급수수료, 환가료 등의 비용을 지불해야 한다"면서 "여기에 건당 인출한도, 일별 인출한도 등이 더해지면 7% 이자를 받는다해도 남는게 없다"고 설명했다.

베트남 정부는 현금으로 5000달러 이상을 반출하지 못하도록 정하고 있다. 공항 검색에서 이 한도를 넘어선 금액을 반출하려다 적발되면 범죄자로 전락할 수 있다. 우리나라의 외환거래법은 1인 외화 반출 한도를 1만달러로 정하고 있다. 이를 초과하는 경우 사전에 금융당국에 신고해야한다.

환율 변동 위험도 감안해야한다. 베트남 동화의 가치가 우리나라 원화 가치보다 더 크게 하락할 경우 이자수익 보다 큰 환 손실을 입을 수 있다.

한편, 해당 베트남투자 교육센터에 관련 취재를 요청하자 업체 관계자는 "우리가 취재에 응해야 할 의무는 없지 않냐"라며 거부했다.

[뉴스핌 Newspim] 김지완 기자 (swiss2pac@newspim.com)

영상

영상