[서울=뉴스핌] 김승동 기자 = 신한금융지주가 인수한 오렌지라이프와 신한생명이 합병을 앞두고 있다. 업계에서는 내년쯤 합병할 것으로 보고 있다. 하지만 양사의 문화가 달라 화학적 결합이 쉽지 않을 것이란 관측도 나온다. 신한생명이 인수주체임에도 불구하고 인력 구조조정 대상이 될 수 있기 때문이다. 여기에 신한생명은 리스크를 최소화하는 문화인 반면 오렌지라이프는 실적을 중시해 리스크를 떠안는 스타일이다. 신한금융이 추구하는 '원(One) 신한'을 이루기까지 적지 않은 진통이 예상된다는 얘기다.

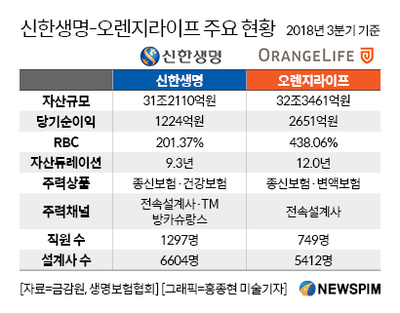

25일 보험업계에 따르면 지난해 3분기 신한생명과 오렌지라이프 자산규모는 각각 31조원과 32조원으로 거의 비슷하다. 직원 수는 각각 1259명, 757명으로 신한생명이 500명 가량 많다. 반면 당기순이익은 1224억원, 2651억원으로 오렌지라이프가 많다.

비슷한 자산규모에도 오렌지라이프의 순이익이 많다는 것은 자산효율성이 좋다는 의미다. 만약 신한생명 조직을 오렌지라이프만큼 슬림화한다면 인건비 지출이 줄고, 효율성을 높일 수 있다.

정문국 신한생명 사장 내정자는 지난 2014년 2월 오렌지라이프 사장에 취임했다. 취임 전 "구조조정은 없다"고 약속했지만 취임 직후부터 조직슬림화에 착수했다. 2013년 말 1024명이던 직원이 1년만인 2014년 말에는 804명으로 220명 줄었다. 그 결과 당기순이익은 1878억원에서 2235억원으로 357억원 증가했다.

정 사장 내정자가 신한생명에 취임한 후 오렌지라이프와 비슷한 규모로 조직을 슬림화하면 순이익은 750억~1000억원 가량 불어날 수 있다. 이 경우 신한생명의 당기순이익은 오렌지라이프와 비슷한 수준이 된다. ‘구조조정 전문가’로 알려진 정문국 신한생명 사장 내정자를 신한생명 노조가 반대하는 이유도 이것 때문이다.

보험업계 관계자는 “통상 인수사가 피인수사를 경영하지만 신한생명의 경우는 반대로 피인수사의 사장이 인수사 사장으로 내정됐다”며 “내정된 사장도 구조조정 전문가라는 타이틀이 있는 만큼 적지 않은 진통이 예상된다”고 말했다.

양사의 조직문화가 크게 다르다는 것도 문제다. 조직문화의 차이는 영업 등 경영전략을 설정할 때 적지 않은 의견충돌로 이어질 수 있다.

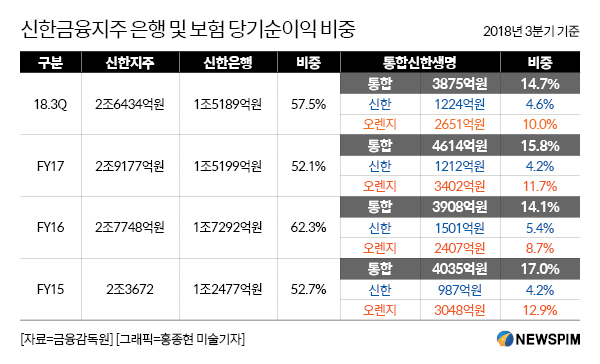

신한생명은 철저하게 리스크를 회피하는 영업방침을 고수했다. 신한금융그룹 전체 순이익의 약 60%를 신한은행이 차지하고, 신한생명은 약 5%에 불과하다. 신한생명이 안정적인 영업을 하는 이유는 신한금융그룹의 이미지를 훼손하지 않기 위해서다.

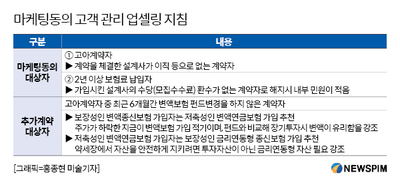

반면 오렌지라이프는 실적을 위해서라면 리스크도 마다하지 않는 조직문화다. 불완전판매율은 업계 평균 0.16%의 두 배에 달하는 0.30%다.

보험업계 고위 관계자는 “인수주체인 신한생명이 피인수 회사인 오렌지라이프로 인해 피해를 보게 되는 셈”이라며 “조직문화 자체도 이질적인데다 신한생명이 피인수 되는 느낌이기 때문에 진통이 예상된다”고 말했다. 이어 “원 신한의 화학적 결합에는 적지 않은 시간이 걸릴 것”이라고 덧붙였다.

0I087094891@newspim.com

영상

영상